日本史備忘録(第7章):地球人としての記憶・宇宙人との交流へ向けて

時代は宇宙へと向かっている気がする。

日本人の私は、もっと日本という国を知っておく必要があると思っている。

まずは、一般的な日本の歴史をおさらいしておこう。備忘録にもなる。

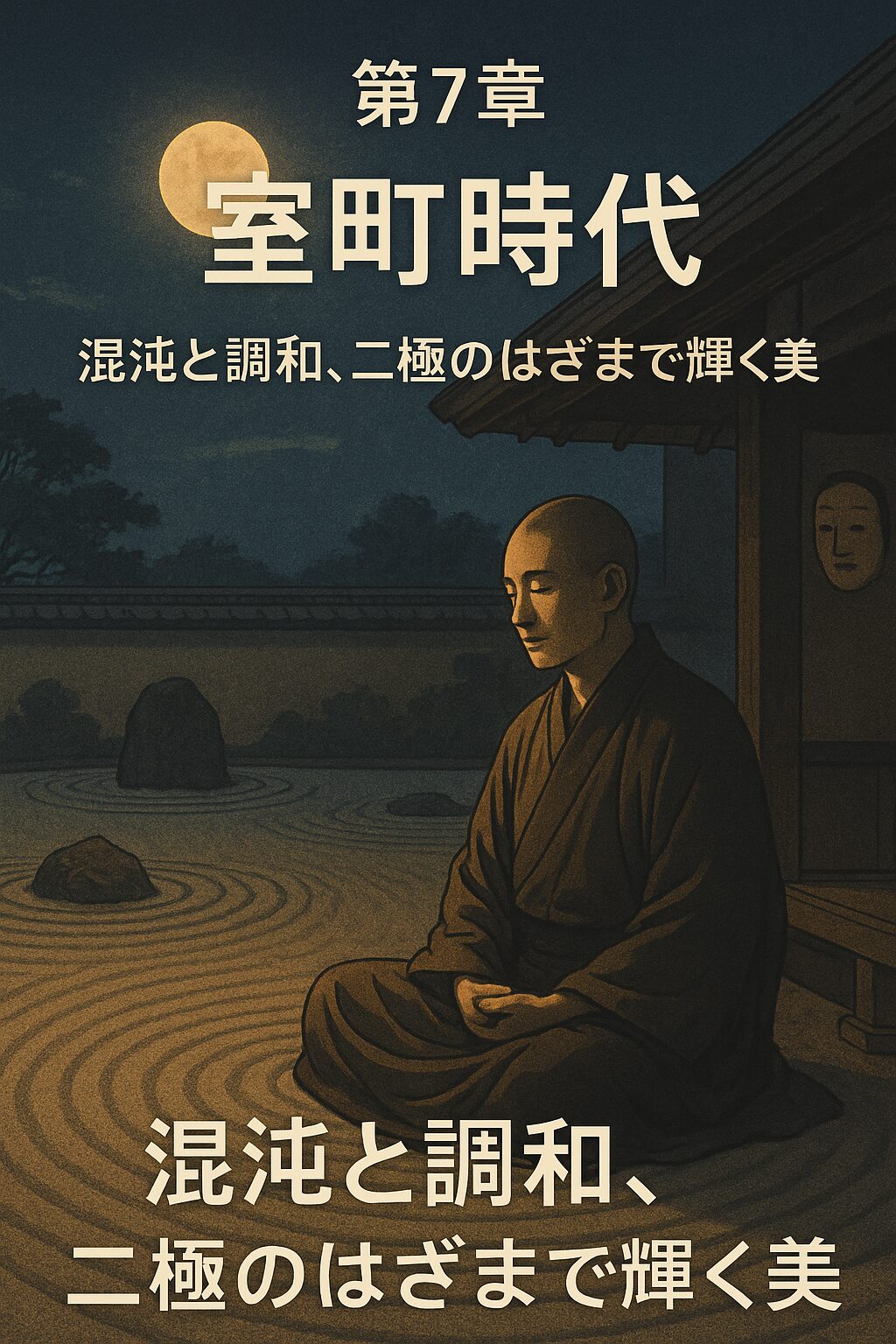

第7章:室町時代 ― 混沌と調和、二極のはざまで輝く“美と再構築”の時代

美しいものが生まれるとき、そこには必ず「混沌」がある。

室町時代はまさに、**戦乱と優美が同居した“二極の時代”**だった。

足利将軍家による武家政権、南北朝の対立、応仁の乱……

争いが絶えない一方で、能、茶道、庭園、禅、そして和の精神が研ぎ澄まされていく。

混沌と静寂。崩壊と調和。

この極端な波の中で、日本人は**“再構築”の美意識**を育てていったのだ。

◆ 室町時代とは? ― 戦乱の中に育まれた美の精神

室町時代(1336年〜1573年)は、武士政権の中でも特に不安定で多様な時代。

- 足利尊氏が建てた室町幕府

- 後醍醐天皇との南北朝時代(1336〜1392)

- 応仁の乱(1467〜1477)による全国的な内乱

- 下克上、戦国時代へとつながる序章

一見すると「争いの時代」だが、

その裏側で、静かに確かに、日本人の“美意識”は研ぎ澄まされていく。

◆ 禅とアート ― 無の境地に宿る宇宙のバランス

室町文化の核にあるのは、禅(特に臨済宗)。

禅の精神は、武士だけでなく、芸術や建築、生活様式にまで深く影響を与えた。

- 枯山水庭園:水を使わず石と砂で“宇宙”を表現する

- 茶の湯:一期一会。宇宙の一瞬を味わう

- 能(能楽):沈黙と緩やかな動きに魂を込める

これらはすべて、**「無の中にすべてがある」**という禅の教えを体現したもの。

派手な表現ではなく、“削ぎ落とすことで宇宙に近づく”。

それが室町の美だった。

◆ 下克上と新しい秩序 ― 古い価値の崩壊と創造

応仁の乱後、日本は戦国時代に突入。

各地の大名が力を持ち、中央の統制が崩壊していく。

でもここで起きたのは、単なる「破壊」ではない。

**新たな秩序の模索=“再構築”**である。

- 商人や職人の力が伸びる(町衆文化)

- 地方に文化が広がる(地方都市の発展)

- 民衆が“自分たちの世界”を作り始める

これは、宇宙視点で言えば「星の誕生」そのもの。

一度爆発し、バラバラになったからこそ、新たな星(秩序)が生まれる。

◆ “わび・さび”の確立 ― 失うことで気づく美

この時代に芽生えた美意識の象徴が、「わび・さび」。

- わび=静寂・不完全・孤独

- さび=古び・侘しさ・時間の経過

華やかさを追わない。

むしろ「欠けた美」「終わりの中の始まり」を見つめる視点。

これは、日本人が宇宙と調和するために生み出した、最も深い感性ではないだろうか?

◆ 室町時代から学ぶ:二極を生きる智慧

現代もまた、混沌の中にある。

テクノロジーと自然、グローバルとローカル、秩序とカオス――

そんな今だからこそ、室町の生き方が光る。

「整っていなくてもいい。矛盾していてもいい。

その中にこそ、本質が宿る。」

二極の間で、心を整え、美を見出す――

それが、宇宙と響き合うための“地球人の智慧”なのかもしれない。

◆ まとめ:室町時代は、“再構築の美学”を生んだ時代

争いの中に生まれた美、破壊から生まれた静けさ、

古いものを壊して、新しい秩序をつくる。

それは、宇宙が私たちに与えた“創造と再生”のリズムと同じだった。

室町時代――

それは、人類が“混沌を受け入れながら調和を生む”という生き方に近づいた瞬間だった。

👉 次回予告:【第8章 安土桃山時代】異文化との衝突と融合 ― 開かれた地球人の幕開け

次はいよいよ、ポルトガル船がやってきて、鉄砲が伝わり、南蛮文化と出会う時代。

その中で織田信長、豊臣秀吉たちが新たな秩序を築いていく。

異文化との“衝突と融合”――

それは、地球人が宇宙人と出会う予行演習だったのかもしれない。

次回もどうぞ、お楽しみに!🌍✨